Festivais de rock sempre foram garantia de sucesso de público. Desde o longínquo e histórico Woodstock, em 1969, passando por vários outros como o California Jam, de 1974 (que reuniu Deep Purple, Black Sabbath, Eagles, entre outros), Texas Jam em 1978 (com Aerosmith e Ted Nugent), os Estados Unidos deixavam o resto do mundo com inveja com seus line-ups estrelados, arrecadando muito dinheiro com tais concertos. Ainda na década de 1970, aqui mesmo no Brasil houve o primeiro Hollywood Rock, encabeçado por Rita Lee, Raul Seixas e Erasmo Carlos, e a Inglaterra tinha como grandes exemplos os festivais de Reading e Knebworth (o de 1979, por exemplo, teve como grande trunfo o retorno do Led Zeppelin).

Em 1980, o heavy metal explodia com a “nova onda britânica” (“New Wave Of British Heavy Metal”), revelando ao mundo bandas como Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, e dava nova projeção a nomes já conhecidos como Motörhead, Judas Priest e até mesmo o Black Sabbath, que ressurgia das cinzas com Ronnie James Dio nos vocais. Era o momento perfeito para a realização de um festival voltado ao público de música pesada, e dessa combinação surgia o Monsters Of Rock, disposto a rivalizar com o festival de Reading como o maior da Inglaterra – enquanto este abraçava outras vertentes do rock, o Monsters visava privilegiar o Hard Rock e o Metal.

Paul Loadsby foi o promotor de eventos responsável pelo concerto. Na verdade, ele já vinha trabalhando na turnê de verão do Rainbow, de Richie Blackmore, e o show no autódromo de Donington foi concebido para ser o encerramento daquela lucrativa excursão, onde o grupo do ex-Deep Purple promovia seu álbum “Down To Earth”, já sem Dio nos vocais, contando com Graham Bonnet no posto, além de outro músico oriundo do Purple, Roger Glover, no baixo, Don Airey nos teclados (que futuramente substituiria Jon Lord, também no Purple) e o saudoso Cozy Powell na bateria.

Um dos pontos que levaram os produtores a escolher o local foi o fato do terreno levemente inclinado no trecho indicado para a montagem do palco, o que proporcionaria a todos uma boa visão do palco. Outro fator positivo era o acesso fácil por meio rodoviário e ferroviário até o autódromo. Apesar de todos os protestos por conta dos moradores locais, com medo dos “arruaceiros cabeludos”, tudo foi arranjado a tempo para a realização do show.

Para atrair o grande público, Loadsby negociou apresentações de nomes de expressão no rock pesado, e o line-up da primeira edição do Monsters Of Rock contava com os alemães do Scorpions, o Judas Priest, e o recém revelado Saxon, além de April Wine, Touch, Riot. O aquecimento e apresentação das bandas ficaria por conta do DJ Neal Kaye, famoso por revelar o Iron Maiden, ao tocar exaustivamente suas demos na casa noturna Soundhouse (de onde originou o nome do primeiro E.P. do Maiden, “The Soundhouse Tapes”).

Embora houvesse chovido consideravelmente na semana que precedeu o show, um dia antes já era possível verificar vários fãs acampando do lado de fora do autódromo, tamanha a expectativa criada em torno do evento. O público oficial foi estimado em cerca de 35.000 pessoas, que foram agraciados com um dia sem chuvas (o que teria tornado o local um verdadeiro lamaçal), e performances calorosas de todas as atrações. Segundo relatos de algumas “testemunhas oculares” colhidos na internet, havia bem mais gente, e as instalações não eram lá grandes coisas, mas nada que prejudicasse o show em si.

Como nem tudo são flores, um ponto considerado negativo foi o fato de que havia apenas um palco para todas as atrações, o que resultava em intervalos extremamente longos entre uma banda e outra, cabendo ao DJ Neal Kaye e ao telão (uma novidade na época) distrair o público neste período – quando dava para enxergar alguma coisa, por conta da claridade e do sol.

Além do telão, uma outra grande atração tecnológica prometida era um revolucionário sistema de som quadrifônico que prometia um efeito surround no local e a diminuição do atraso de som para quem ficasse mais ao fundo da plateia. Porém, no dia anterior ao espetáculo, uma desagradável surpresa: durante a passagem de som da bateria de Cozy Powell, os roadies do Rainbow foram testar os fogos de artifício que encerrariam a noite e as explosões danificaram várias caixas de som. Um prejuízo de cerca de 18 mil libras para os realizadores, que tiveram que improvisar para reformar o som a tempo para o festival. Resultado: grande parte dos pagantes reclamando que o som ficou baixo demais (pecado mortal para um show de rock!).

Voltando às performances em si, os primeiros a se apresentar foram os americanos do Touch (cujo vocalista teria engolido um inseto acidentalmente no show), seguidos pelo Riot. A terceira banda, aquela que realmente começaria a incendiar a plateia, foi o Saxon, que encontrava-se bastante em destaque por conta do sucesso do álbum “Wheels Of Steel”. Segundo depoimentos, os pontos altos do show foram exatamente a faixa título deste disco e “747 – Strangers In The Night”.

Após uma esfriada nos ânimos com uma apresentação morna dos canadenses do April Wine, Donington pegaria fogo novamente com a entrada do Scorpions no palco, já bem conhecidos do público, recebendo até então a maior ovação por parte dos presentes, desde sua entrada no palco até o final de sua performance elogiadíssima. Porém, o melhor ainda estava por vir...

Após novo intervalo, foi a vez do Judas Priest alucinar o público, com Rob Halford fazendo sua tradicional entrada triunfal montando numa Harley Davidson, com um show embalado por temas de sucesso garantido e aproveitando a esteira de sucesso do recém-lançado “British Steel”, hoje tido como o maior clássico do quinteto. Halford foi ainda o primeiro a “cantar a pedra” de que o Monsters of Rock tinha tudo para se tornar um evento anual. Em seu repertório, clássicos do porte de “The Ripper”, “Green Manalishi”, “Living After Midnight”... o áudio do show foi lançado em versão bootleg de muito sucesso entre os fãs da banda.

Finalizando a grande noite, era a vez da atração principal entrar no palco, e o Rainbow fez bonito. O grupo liderado por Richie Blackmore fez um show alucinante, encerrando a bem sucedida turnê do álbum “Down To Earth”, que mostrava a banda pendendo para um lado mais comercial do que em sua fase Dio – o principal motivo da saída do baterista Cozy Powell teria sido justamente essa mudança sonora. Pegando carona nos hits “All Night Long” (tocada após a introdução de “Lazy”, do Deep Purple) e “Since You’ve Been Gone”, além da ótima “Eyes Of The World”, o grupo ainda encaixou no set list as clássicas “Long Live Rock and Roll”, “Kill The King” e a épica “Stargazer”, que não aparecia em seus shows havia um bom tempo. Encerrando tudo, uma grande queima de fogos de artifício no melhor estilo dos grandes festivais.

|

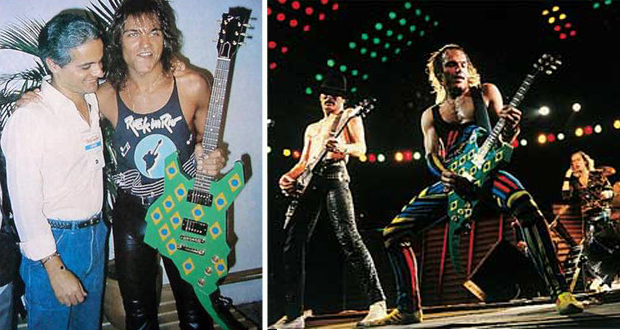

| Foto de Ross Halfin: Glenn Tipton (Judas Priest) com Joe Elliott (Def Leppard) e Michael Schenker |

Finalizando a grande noite, era a vez da atração principal entrar no palco, e o Rainbow fez bonito. O grupo liderado por Richie Blackmore fez um show alucinante, encerrando a bem sucedida turnê do álbum “Down To Earth”, que mostrava a banda pendendo para um lado mais comercial do que em sua fase Dio – o principal motivo da saída do baterista Cozy Powell teria sido justamente essa mudança sonora. Pegando carona nos hits “All Night Long” (tocada após a introdução de “Lazy”, do Deep Purple) e “Since You’ve Been Gone”, além da ótima “Eyes Of The World”, o grupo ainda encaixou no set list as clássicas “Long Live Rock and Roll”, “Kill The King” e a épica “Stargazer”, que não aparecia em seus shows havia um bom tempo. Encerrando tudo, uma grande queima de fogos de artifício no melhor estilo dos grandes festivais.

Com os ingressos custando antecipadamente 7,50 libras (no dia custava 8,50), somando-se o total de pagantes (abaixo do esperado) e descontando-se os gastos (esperados e inesperados), a primeira edição do Monsters Of Rock acabou gerando um pequeno prejuízo aos seus realizadores. Mas nada que os desanimassem, pois foi um começo bastante promissor. Tanto é que o evento seguiu sendo realizado por dezesseis anos consecutivos, sendo sua última edição a de 1996, cujos headliners foram o Kiss, então em sua turnê de reunião da formação clássica, e o velho madman Ozzy Osbourne. Foi também neste show que o Sepultura se apresentou como um trio, pois Max Cavalera teve de se dirigir aos Estados Unidos às pressas, devido à morte de seu enteado Dana.

Vale ainda lembrar que o show do Rainbow foi gravado, tendo sido lançado há poucos anos oficialmente em CD e DVD com os trechos que foram filmados. Uma preciosidade para colecionadores!

Outra raridade é a coletânea chamada “Castle Donington”, lançada na época, contendo pelo menos uma música de cada grupo que se apresentou no festival. Anos depois, o LP foi reeditado em CD no Japão. A bolacha continha as seguintes faixas:

1. Stargazer - Rainbow 8:20

2. Loving You Sunday Morning - Scorpions 5:22

3. Another Piece of Meat - Scorpions 5:06

4. Backs To The Wall - Saxon 3:48

5. All Night Along - Rainbow 7:53

6. I Like To Rock - April Wine 4:16

7. Don't Ya Know What Love Is? - Touch 3:58

8. Road Racing - Riot 7:34

Acontecimento aguardado com enorme ansiedade por headbangers do mundo inteiro, o Monsters Of Rock se tornou uma espécie de franquia, sendo reeditado em vários países ao redor do mundo: Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Rússia, chegando até mesmo à América do Sul, com festivais no Brasil, na Argentina e no Chile. Sua encarnação original porém, como citado acima, deixou de existir após 1996, época em que o interesse da indústria musical pelos sons mais pesados diminuiu drasticamente. Dentre os nomes que se apresentaram nestes dezesseis anos em Donington temos, além das bandas citadas na matéria, AC/DC, Iron Maiden, Whitesnake, ZZ Top, Van Halen, Megadeth, Guns N’ Roses, Aerosmith, David Lee Roth, Extreme, Slayer, Skid Row, Dio, e muitos outros. Vários deles lançaram inclusive registros oficiais em áudio e vídeo de suas apresentações.

Após sete anos de jejum, em 2003 Donington Park ganhou um novo festival em suas dependência, o Download Festival, contendo um número muito maior e mais eclético de bandas, sendo divididas em mais de uma noite. Na sua primeira edição, o Download teve como atração principal, em uma das noites, o Iron Maiden, velho conhecido do Monsters (na outra noite, a honra coube ao Audioslave). Um grande festival sem dúvidas, mas que jamais substituirá o velho Monsters...

Para maiores detalhes sobre esta e outras edições do Monsters Of Rock, bem como de outros festivais realizados na Inglaterra, uma grande pedida é o site – em inglês – UK Festivals, o qual foi a maior fonte desta matéria.

Matéria originalmente publicada no site Whiplash!, ora atualizada